今日はスーパーで売っている「しらす」を乾かして「ちりめん風のふりかけ」を作ります。

たくさん「しらす」があって使い道に困る時は、「乾かしておく」と便利ですよ。

お好みの味付け、アレンジで楽しんでみてね。

本日の材料

今日はこれを使います。特売品「しらす」

大ぶりで大味。やわらかめ。トレーにたっぷり大入り。豪快でワイルドなしらす干しです。

ちょっと繊細さにかける、選別で弾かれた?? っぽい雰囲気が漂っている大きな特大しらす。

しらすなのに大きいので、チリモン(他の魚の稚魚やタコとかイカとか)もたまに混じってます。

チリモンは見つけたら外しておいてね。

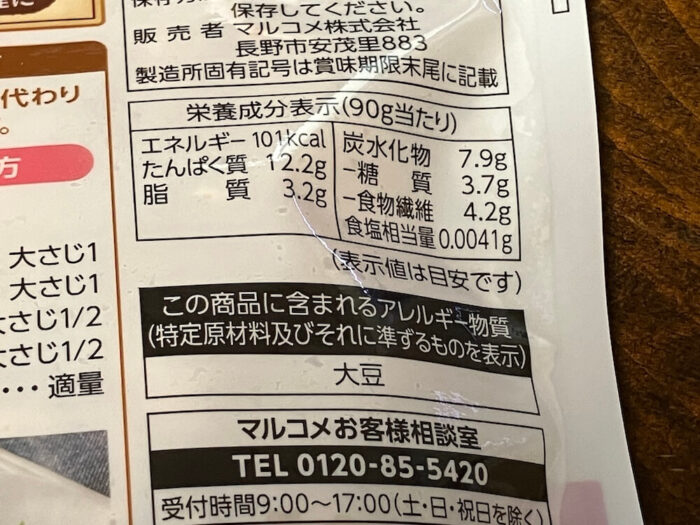

豆知識 しらすの栄養について

しらすはカルシウムやビタミンDが多いよ。

そして、塩分、コレステロール、プリン体も多いよ。

一度にたくさん食べすぎると良くない、という方もいるかもしれないので、その辺は気をつけて食べてね。(高血圧、高コレステロール、痛風、高尿酸血症などの方は注意ね。)

それでは、作っていきます。

ちりめんふりかけ 材料

・しらす

・調味料(醤油、砂糖、みりん)+ 水 少々

・(お好みで)山椒(つぶ)

味付けに自信がない時や、塩分、糖分を控えめにしたい場合は、調味料ほとんどナシで。

そのまま乾かしちゃってもOKです!(味付けしないときは水は入れないでそのまま乾かす)

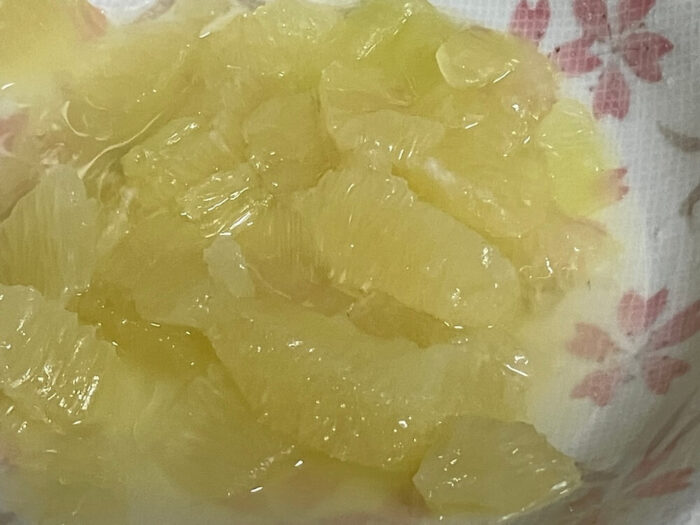

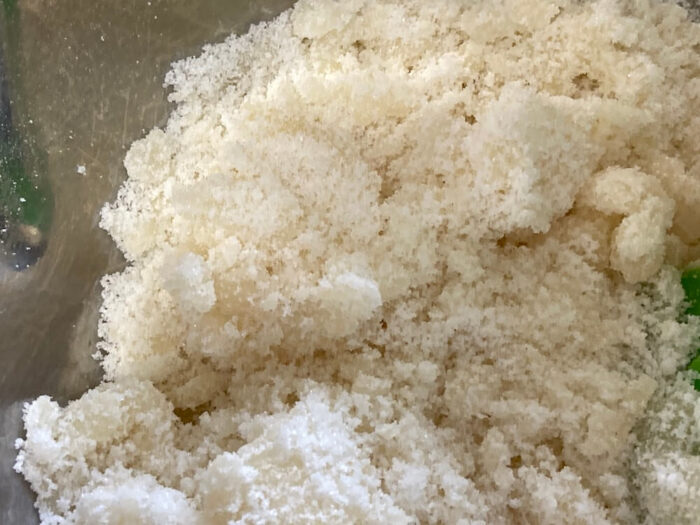

一度干して作ってみると、乾き加減、味加減がなんとなくわかるかも。↓乾かすとこんな感じです。

(1)しらすに下味をつける。(醤油味にするよ)

フライパンに 水少々、醤油、砂糖、みりん等を入れ、しらす、(お好みで)山椒を入れます。

調味料をしらすに馴染ませて、しらすに味をつけます。

*しらす自体に塩味がついているので、味付けは「薄め」でOKです。

塩気が強い、しょっぱいしらすを使う場合は、味付け控えめに。

(醤油なしの場合、ほんの少ーーしだけみりんや砂糖を入れてあげると甘みが出るよ)

(お好みで)大人向け:山椒を数粒入れると美味しいよ。

全体に「まんべんなく調味料がかかっている」程度でOK。

この後さらに加熱して乾かすので、すぐ火を切ります。

刺激が欲しいときは山椒を増やしてね。

醤油味にするときは山椒(赤)、味なしで白く仕上げる場合は青山椒(青)を使うと仕上がりの色みが綺麗だよ。

(2)オーブンで乾燥させる。

天板にクッキングシートを敷き、バラバラになるようにしらすをのせ、オーブンで乾かします。重なっていると重なった部分の乾きが悪くなるので、なるべくバラバラに散らします。

様子を見ながら100度で20〜30分くらい加熱するよ。まず20分。乾いていなければもう10分ね。

10分経ったら途中でかき混ぜ、全体を満遍なく乾かしていきます。(10分ごとに様子みてね)

だんだん水分が抜けて、縮んで色が濃くなっていくよ。

乾き具合をみながらオーブンから出してね。(ちょっと柔らかいくらいで出します。)

加熱し終わってからも乾いて縮みます。縮むとカチっとしまって固くなるよ。

(3)しっかり冷ます

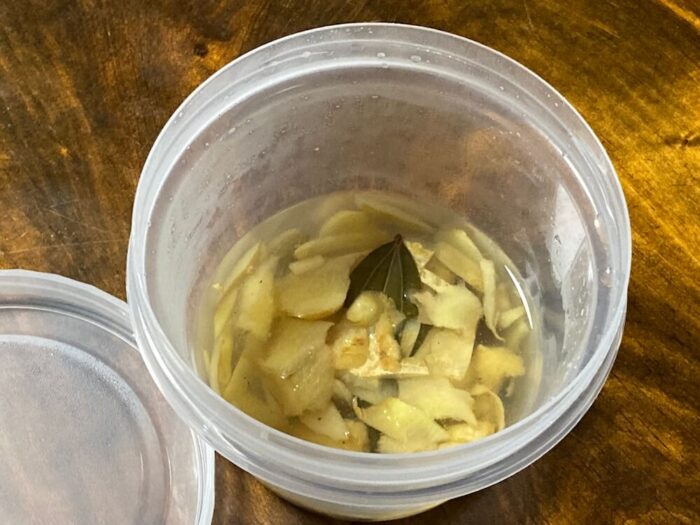

粗熱をとり、しっかり冷めたらタッパーなどに入れて、冷蔵庫で保管します。

大量に作ったり、すぐに食べない場合は小分けにして「冷凍」しちゃいましょう。

(水分が飛んでカラっとしているので、冷凍向きかも)

*手作りなので早めに食べてくださいね。

完成! いざ試食。

ちょっと前まで「しらす干し」だったのに。しっかり乾いています。(そりゃー、乾かしたからね)

水分がいい感じで飛んで、小さくなりました。小さめのしらすを使うともっと小さくなるからね。

オーブンを使っているので、均一できれいな仕上がりです。

味が凝縮されていて、程よい固さ。そのままつまんで食べても美味しいです。

食べているとたまに山椒が出てきていいアクセント。美味しい。

ごはん、おにぎり、ふりかけ、お茶漬け、チャーハン、料理にちょい足しして使っても美味しいよ。

しらすが余っていたら、オーブンで「干して」みるのも面白いですよ。

作ってみてね。おしまい。

さらにおまけのクッキング

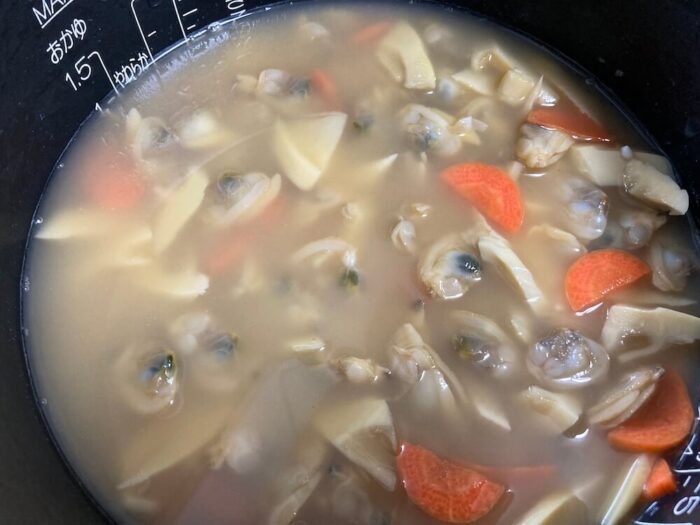

余った野菜のもったいないアレンジ 「ねぎちりめん」

フレッシュな白いサラダ玉ねぎに「柔らかくて食べられそうな緑の葉っぱ」がおまけでくっついていたので料理しちゃいます。たぶん、みんな切って「ポイ」しちゃうと思う。食べないで捨てちゃうとこ。

もったいないので、こいつもおまけで料理しちゃいます。(ねぎの緑の葉の部分でOK)

・材料

ねぎ、さっき作ったちりめん(干しただけのもの)、塩(ほんの少し。ねぎの下味用)、ごま

・作り方

刻んだねぎをごま油でよーく炒めて、ねぎの甘みを引き出します。ネギにちょっぴり塩ぱらり。ちりめん投入。最後にごまをふりふりして完成。

そば、うどんなんかの薬味に散らしたり。たまご焼きに入れたり、スープに浮かべたり。などなど。お好みで使ってみてね〜